8475| 53

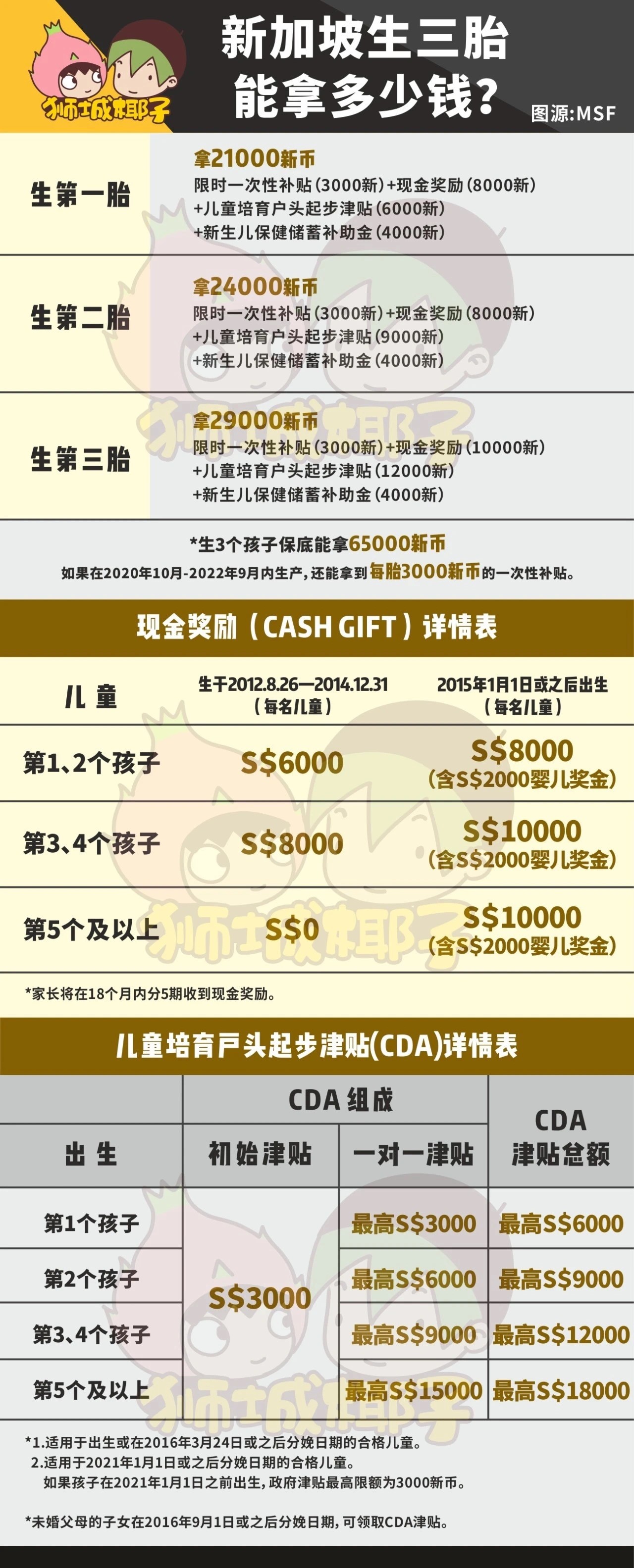

[其他主题] 看看新加坡的生育政策

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

Archiver|手机版|小黑屋|千帆网 ( 沪ICP备15002998号-1 )上海千教教育科技有限公司,邮箱:admin@qianfanedu.cn 举报电话:54804512

GMT+8, 2025-2-23 21:40 , Processed in 0.153178 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

发表于 2021-6-1 18:25

发表于 2021-6-1 18:25

楼主

楼主